|

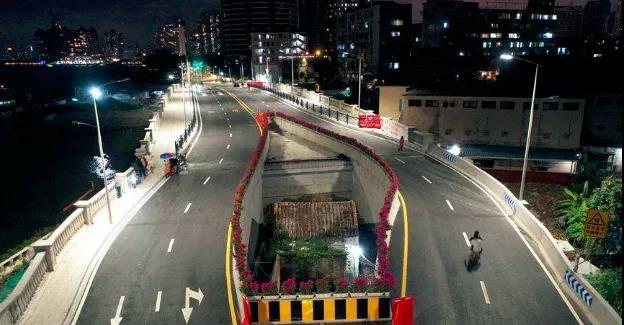

“橋中房”戶主為何不愿意搬遷?拆遷中,對補償事項不滿意應如何解決?时间:2020-08-12 【原创】 阅读 近日,廣州市海珠區環島路海珠涌大橋正式開通,很多市民都前來參觀,但是他們并不是奔著大橋來的,而是奔著位于橋中間的一所民房來的。從上空俯瞰,約40平方米的磚房內嵌于橋梁路面的中間,被形容為“橋中房”。 因此,在大橋自開通以后,位于大橋中間的“橋中房”便引起了大家的關注,而且也迅速的成了“網紅打卡地”。

大橋中央為何會有民房在里面呢?原來是因為拆遷。對于這種現象,許多網友討論說這是最牛“釘子戶”,也有網友認為,當時拆遷一定是拆遷補償沒有給到位,給的拆遷補償無法讓戶主滿意,還有網傳說,這套房子當時給出了1000多萬的補償,開始紛紛指責戶主,拖延了利民工程的推進。但網傳也只是網傳,并非是真的。 據戶主表示,當時,他們只是對拆遷安置房的地點、朝向等細節沒有和拆遷方達成一致意見,所以才沒有搬離。在此之后,他們也沒有再一步就拆遷補償事宜進行溝通。而拆遷方則說,自拆遷以來,街道和相關部門人員就一直在與業主協商溝通,還提供了貨幣補償、安置房等多種補償方式供業主參考,安置房也提供了多套不同地段、不同朝向、交通便利的房源讓戶主選擇,但遺憾的是最終沒有談攏。 值得注意的是,在征地拆遷實施過程中,常有征收方與被征收人就補償事宜達不成一致的時候,就會采取一系列的違法逼遷手段,企圖讓被征收人盡早簽訂補償協議或是搬遷,比如常遇到的斷水、斷電、阻路、強拆等,然后達到最終的目的。 我國法律法規中明確規定了,在房屋征收過程中,要給予被征收人合理、公平的拆遷補償,必須要遵守先補償、后搬遷的原則。禁止任何單位、個人對被征收人采取斷水、斷電、強拆等行為,逼迫被拆遷人搬遷。 而且,即將實施的《民法典》也明確規定,征收個人住宅,應當依法給予征收補償,維護被征收人的合法權益,還應當保障被征收人的居住條件。但實踐中,我們不難發現未經司法程序房屋就被強拆和偷拆的情形還是屢見不鮮。 但是,廣州海珠區政府卻沒有采取斷水、斷電、強拆的手段,而是修改了大橋的設計方案,繞過了這家居民房,而且大橋在建成之后,戶主也可以正常出入,并未影響其正常的生活。 對于海珠區政府的這種做法,在一定程度上來說我國的法治建設在進步,城市管理也走向了成熟,而且還尊重了個人物權。 其實,實踐中類似戶主這樣的情況是非常的多,那么被拆遷人在遇到拆遷補償事宜談不攏的情況時應該要如何做呢?一味的拖延、拒絕談判是否真的就能保障自己應有的權益或是達到其目的呢? 對此,凱諾律師認為,在拆遷補償或是對安置房位置等事宜不滿意時,可以先拒絕簽訂補償協議,然后與拆遷方就補償事宜再次進行協商,如果協商不成,那么則可以委托律師,讓專業律師幫助自己維護權益。 另外,需要注意的是,就補償事宜在談不攏的情況下,被拆遷人要將房產證及相關的權屬證明進行保存,尤其是原件,不要輕易的交給拆遷方,必要的時候可對這些證件進行復印留存。同時,搜集、保存好征收方所公告的相關文件以及送達的一些文件收,因為從這些文件可隨時找征收方的違法點。 對被征收房屋進行拍照留證。雖然此次事件中海珠區政府并沒有強拆戶主房屋,保留了其產權,但這并不代表著其他地方的征收方就能這樣做。所以,在拆遷之前或是商談補償過程中,就要對被征收房屋內外進行拍照,將屋內所有的家具、桌椅等都要拍進去,以防萬一遭到拆遷方的強拆,遇到無法舉證的情況,這會對被拆遷人非常的不利。 不過,實踐中還會有被拆遷人說,在補償談不攏時,我可以拒絕與他們談判,只要我的房子在,他們就不會拿我怎么樣?而且我還有機會達到我的需求。征地拆遷果真如被拆遷人這樣想的這樣嗎?其實并不是的。 因公共利益實施的征地拆遷一般具有強制性,若真的無法通過別的辦法來消除影響征地拆遷行為,那么拆遷方則可以根據《國有土地上房屋征收與補償條例》中的第二十八條規定對被征收人采取強制措施。此條例第二十八條:“被征收人在法定期限內不申請行政復議或者不提起行政訴訟,在補償決定規定的期限內又不搬遷的,由作出房屋征收決定的市、縣級人民政府依法申請人民法院強制執行。” 從此條例來看,只要被征收人不采取法律措施,那么拆遷方就可以向人民法院申請強制執行。也就是說,在拆遷補償談不攏時,一味的拖延,拒絕與拆遷方再次協商補償,只會讓事情變得越來越糟糕,因為這不僅房子有可能被拆除,還有可能會錯過維權的時機,一般行政復議的法定期限是60天,而行政訴訟的期限是6個月。 所以,凱諾律師提醒大家,對拆遷補償事宜有異議時要及時的采取有效措施,萬不可學此次事件中戶主的這種做法,不僅利益得不到最大化,也會讓自己陷入到輿論當中,影響到自己的生活。 |