|

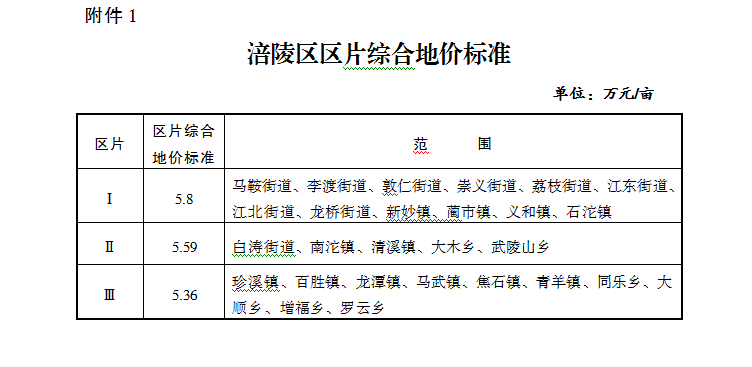

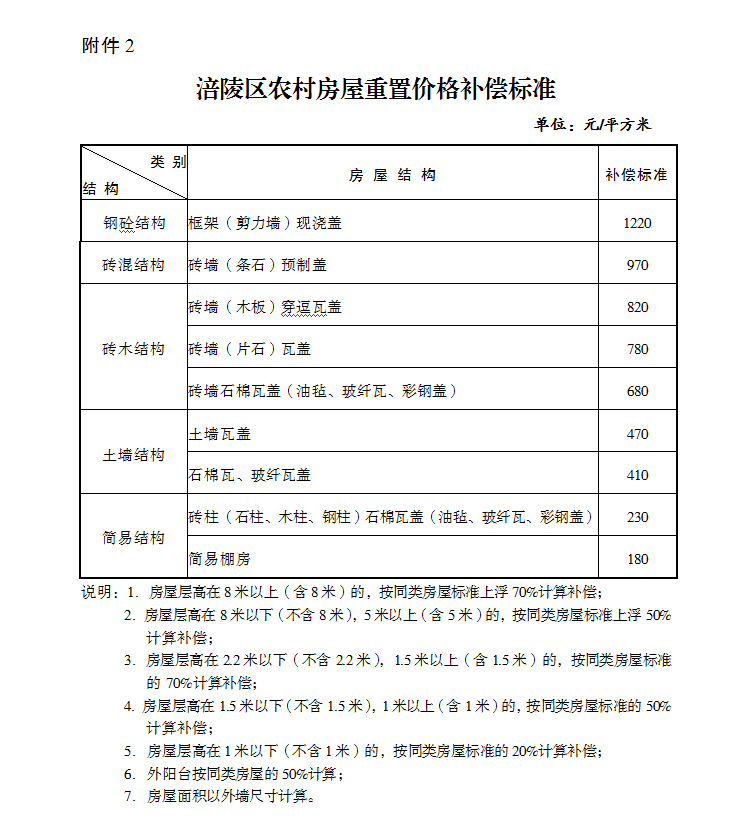

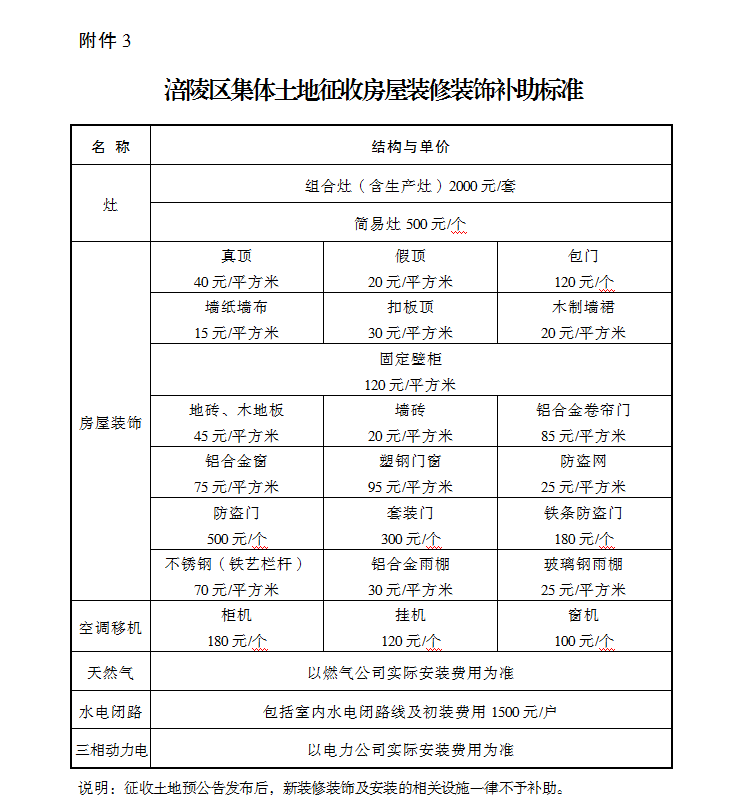

涪陵區集體土地征收補償安置實施辦法涪陵區集體土地征收補償安置實施辦法 第一章 總 則 第一條 為了規范本區農民集體所有的土地(以下簡稱集體土地)征收的補償安置工作,保障被征收土地的所有權人、使用權人的合法權益,根據《重慶市集體土地征收補償安置辦法》(重慶市人民政府令第344號)和《重慶市人民政府關于公布征地補償安置標準有關事項的通知》(渝府發〔2021〕14號),結合本區實際,制定本實施辦法。 第二條 本區行政區域內集體土地征收的補償、人員安置和住房安置,適用本實施辦法。 第三條 區人民政府負責本行政區域內集體土地征收補償安置的組織實施工作。 區征地事務中心承擔本行政區域內集體土地征收補償安置具體實施的事務性工作。 區規劃自然資源局負責對集體土地征收補償安置具體實施的事務性工作進行管理和監督。 區人力社保局負責征地人員安置對象的基本養老保險和促進就業工作。 區公安局負責被征地農村集體經濟組織所在地居民戶口信息提供和審核工作。 區農業農村委負責征地涉及的農村土地承包經營及承包經營合同管理,農村集體資產管理的指導、協調和監督及農村宅基地管理工作。 區財政、住房城鄉建設、民政、林業、水利等部門,按照各自職責做好集體土地征收補償安置的相關工作。 鄉鎮人民政府(街道辦事處)按照規定和區人民政府的要求,做好轄區內集體土地征收補償安置的相關工作。 第二章 征地補償 第四條 征收集體土地應當依法及時足額支付土地補償費、安置補助費以及農村房屋、其他地上附著物和青苗等的補償費用。 第五條 征收農用地、建設用地和未利用地的土地補償費和安置補助費,不分地類,按照市人民政府制定公布的區片綜合地價標準乘以被征收土地面積計算。 區片綜合地價中,土地補償費占30%,安置補助費占70%,區片綜合地價標準按照附件1執行。 第六條 被征收土地的土地補償費,按照區片綜合地價標準的30%乘以農村集體經濟組織被征收土地面積計算。 土地補償費由區征地事務中心支付給被征地農村集體經濟組織。其中,被征收土地為家庭承包土地的,土地補償費的80%由農村集體經濟組織按照被征收土地面積發放給承包經營戶,土地補償費的20%由農村集體經濟組織依法管理和使用;被征收土地為未發包土地或者其他方式承包土地的,土地補償費由農村集體經濟組織依法管理和使用。 第七條 被征收土地的安置補助費,按照區片綜合地價標準的70%乘以農村集體經濟組織被征收土地面積計算。 安置補助費由區征地事務中心按照36000元/人的發放標準支付給人員安置對象。前款計算的安置補助費支付后有結余的,結余部分交由農村集體經濟組織依法管理和使用;不足的,由區人民政府安排資金予以補足。 第八條 農村房屋以不動產權屬證書記載的合法建筑面積為準,按照重置價格標準補償(見附件2)。 未取得不動產權屬證書或證載面積與實測面積不一致的房屋,其合法性及合法建筑面積,由區人民政府組織規劃自然資源、農業農村等有關部門及鄉鎮人民政府(街道辦事處)認定。 第九條 被搬遷房屋的裝修裝飾按照附件3規定的標準予以補助。 第十條 本實施辦法所稱其他地上附著物,是指除房屋外的建筑物、構筑物以及林木和其他經濟作物等;青苗,是指土地上生長的農作物。 其他地上附著物和青苗實行綜合定額補償,以被征收土地面積扣除林地后的面積為準,每畝定額補償14000元(含青苗補償2400元)。 林地范圍內的林木及附著物的補償標準,按照國家和本市征收林地的有關規定執行,補償標準低于綜合定額標準的,按照綜合定額標準進行補償。 區征地事務中心依法委托被征地農村集體經濟組織,確定具體分配的方案,及時將補償費支付給其他地上附著物和青苗的所有權人。 第十一條 有下列情形之一的,不予補償: (一)違法建(構)筑物; (二)已拆除的房屋、房屋已垮塌的部分; (三)區人民政府發布征收土地預公告后栽種的青苗及花草、樹木等附著物; (四)其他不當增加補償費用的情形。 第十二條 征收土地預公告發布之日,持有合法證照且從事生產經營活動的,應當綜合考慮生產經營年限、規模、類別、搬遷損失、搬遷難易度等因素,對生產經營者一次性給予搬遷補助費。 (一)生產性設備搬遷后不喪失或部分喪失使用價值的,按照所搬遷設備凈值的20%支付搬遷補助費;搬遷后完全喪失使用價值的,按照設備凈值支付搬遷補助費。 (二)用于生產經營的房屋,按建筑面積計算,搬遷補助費標準為500元/平方米。 (三)經批準的花卉園及苗圃,由鄉鎮人民政府(街道辦事處)會同規劃自然資源、農業農村、林業等部門依法予以認定,搬遷補助費標準最高不超過15000元/畝。 為生產經營安裝的水、電、氣、管網等設施按實際安裝費用補償,無法提供實際安裝發票的,按搬遷時相應行業主管部門的安裝價格補償。 第三章 人員安置 第十三條 本實施辦法所稱人員安置對象應當從征收土地預公告之日計入被征地農村集體經濟組織總人口的人員中產生。 下列人員計入被征地農村集體經濟組織總人口: (一)戶口登記在被征地農村集體經濟組織所在地,且取得該農村集體經濟組織土地承包經營權的人員; (二)因出生、政策性移民將戶口登記在被征地農村集體經濟組織所在地,且依法享有該農村集體經濟組織土地承包經營權的人員; (三)因合法收養、合法婚姻將戶口從其他農村集體經濟組織遷入并長期在被征地農村集體經濟組織生產生活,且依法享有被征地農村集體經濟組織土地承包經營權的人員; (四)依法享有被征地農村集體經濟組織土地承包經營權的在校大中專學生、現役軍士和義務兵、兒童福利機構孤兒、服刑人員; (五)按照本市統籌城鄉戶籍制度改革有關規定保留征地補償安置權利的人員; (六)因其他原因,戶口從被征地農村集體經濟組織所在地遷出進城落戶,但長期在被征地農村集體經濟組織生產生活,且取得該農村集體經濟組織土地承包經營權的人員。 前款所稱“長期”,是指區人民政府發布征收土地預公告之日,在被征地農村集體經濟組織連續生產生活1年以上,其中,離婚后再婚配偶及隨遷子女在被征地農村集體經濟組織連續生產生活3年以上。 第十四條 符合本實施辦法第十三條規定但有下列情形之一的人員,不計入被征地農村集體經濟組織總人口: (一)征地前已實行征地人員安置的人員; (二)國家機關、人民團體、事業單位等在編在職和退休人員。 第十五條 農村集體經濟組織的土地被全部征收的,按照本實施辦法計入被征地農村集體經濟組織總人口的人員全部為人員安置對象。 農村集體經濟組織的土地被部分征收的,人員安置對象的人數按照被征收土地面積除以被征地農村集體經濟組織人均土地面積計算。其中,被征收土地中耕地占比超過農村集體經濟組織耕地占比的,人員安置對象人數為按照本款前述方法計算的人數乘以被征收土地中耕地占比再除以農村集體經濟組織耕地占比。 前款所稱人均土地面積為集體土地所有權證登記的土地總面積(不含已被征收的面積)除以按照本實施辦法計入被征地農村集體經濟組織總人口數。前款所稱農村集體經濟組織耕地占比為集體土地所有權證登記的耕地面積(不含已被征收的面積)占土地總面積(不含已被征收的面積)的比例。 第十六條 具體的人員安置對象由被征地農村集體經濟組織按照農戶被征地多少和剩余耕地情況在農村集體經濟組織總人口中確定。經農村集體經濟組織公示7日無異議后,報鄉鎮人民政府(街道辦事處)初審,區征地事務中心會同區規劃自然資源、人力社保、公安、農業農村等部門復核,區人民政府核準。 第十七條 區人民政府應當將符合條件的人員安置對象納入相應的養老等社會保障體系,并安排人員安置對象的社會保障費用,主要用于人員安置對象的養老保險等社會保險繳費補貼。 人員安置對象的基本養老保險繳費補貼辦法及標準,按照市人民政府有關規定執行。 第十八條 區人力社保部門應當將勞動力年齡段內有勞動能力、有就業需求的人員安置對象納入公共就業服務范圍,組織開展就業創業服務活動,促進其就業創業。 第四章 住房安置 第十九條 農村集體經濟組織的土地被全部征收的,按照本實施辦法計入被征地農村集體經濟組織總人口且享有被征地農村 集體經濟組織宅基地權利的人員全部為住房安置對象。 農村集體經濟組織的土地被部分征收的,在征收土地預公告之日,持有征地范圍內被搬遷住房的不動產權屬證書,且按照本實施辦法計入被征地農村集體經濟組織總人口的人員為住房安置對象。 征地前已實行征地人員安置但住房未被搬遷的人員,在其住房搬遷時納入住房安置對象范圍。 第二十條 符合本實施辦法第十九條規定但有下列情形之一的人員,不屬于住房安置對象: (一)本實施辦法施行前已實行征地住房安置的人員; (二)已享受福利分房、劃撥國有土地上自建房以及由單位修建并銷售給職工的經濟適用房等政策性實物住房的人員。 第二十一條 住房安置可以采取農村宅基地自建安置、安置房安置或者貨幣安置等方式。住房安置對象應當以戶為單位統一選擇一種安置方式,一處宅基地上的住房計為一戶,即以不動產登記或者合法建房手續批準的房屋作為計戶依據。 選擇農村宅基地自建安置的,應當符合鄉(鎮)土地利用總體規劃、村莊規劃,以及國家和本市關于宅基地建房的有關規定。 住房安置對象采取安置房安置或者貨幣安置后,該戶家庭成員不得再申請農村宅基地新建住房。 第二十二條 農村宅基地自建安置的,應當按照房屋重置價格標準的50%給予自建住房補助。 第二十三條 安置房安置或者貨幣安置的,住房安置對象的住房安置建筑面積標準為每人30平方米。 第二十四條 住房安置對象夫妻雙方均無子女的,實行安置房安置或者貨幣安置時,可以申請增加15平方米建筑面積的住房。 住房安置對象的配偶或者未成年子女,不屬于被征地農村集體經濟組織總人口范圍,但同時符合下列條件的,實行安置房安置或者貨幣安置時,可以申請15平方米建筑面積的住房,與住房安置對象合并安置: (一)長期居住在被征地范圍內; (二)征地前未實行征地住房安置; (三)住房安置對象及其配偶、未成年子女均無商品房、農村住房,也未享受過福利房、經濟適用房、安置房等住房; (四)不享有其他農村集體經濟組織宅基地權利。 前款所稱“長期”,是指區人民政府發布征收土地預公告之日,在被征地農村集體經濟組織連續居住1年以上,其中,離婚后再婚配偶及隨遷子女在被征地農村集體經濟組織連續居住3年以上。 第二十五條 安置房安置的,應安置建筑面積的部分,按照磚混結構房屋的重置價格標準購買。 因戶型設計等原因,以戶為單位,安置房超過應安置建筑面積不滿5平方米的部分,按照安置房建安造價的50%購買;超過應安置建筑面積5平方米以上不滿10平方米的部分,按照安置房建安造價購買;超過應安置建筑面積10平方米以上的部分,按照住房貨幣安置價格標準購買。安置房建安造價由區住房城鄉建委會同區規劃自然資源局核定并予公布。 因戶型設計、住房安置對象意愿等原因,購買安置房未達到應安置建筑面積的,不足部分按照住房貨幣安置價格標準支付給住房安置對象。 第二十六條 安置房應當在國有土地上建設。 安置房建設單位應當安排安置房的建設資金、首期物業專項維修資金以及居民用電、自來水、天然氣、有線電視的安裝費用。 第二十七條 住房貨幣安置的,貨幣安置款額等于住房貨幣安置價格標準乘以應安置建筑面積,住房貨幣安置價格標準為: 江南組團城鎮規劃建設用地所涉及的村(社區)為6300元/平方米; 馬鞍街道、李渡街道、江東街道、江北街道、龍橋街道、義和鎮城鎮規劃建設用地所涉及的村(社區)為4800元/平方米; 武陵山旅游區控規范圍所涉及的村(社區)為4600元/平方米; 白濤街道、新妙鎮、南沱鎮、清溪鎮、藺市鎮、石沱鎮城鎮規劃建設用地所涉及的村(社區)為2900元/平方米; 上述區域以外的村(社區)為2600元/平方米。 第二十八條 住房安置對象合法擁有兩處以上(含兩處)農村住房的,只在其享有宅基地權利的住房被搬遷時安置1次住房,不得重復安置住房。 第二十九條 符合下列情形之一的,其被搬遷房屋按重置價格標準的50%予以補助: (一)被搬遷住房所有權人均不屬于住房安置對象的; (二)被搬遷住房屬于住房安置對象合法擁有兩處以上(含兩處)農村住房,且按本實施辦法第二十八條規定不予住房安置的; (三)鄉鎮企業、鄉鎮村公共設施、公益事業用房等登記為非住宅的房屋。 第三十條 征地搬遷農村住房,應當支付搬遷費,用于被搬遷戶搬家及生產生活設施遷移。搬遷費按戶分兩次計發,3人以下(含3人)的每戶1500元/次,4人的每戶2000元/次,5人以上(含5人)的每戶2500元/次。 農村宅基地自建安置的,按照符合宅基地申請條件的人員每人每月250元計算,一次性支付18個月的臨時安置費。 安置房安置的,按照應安置建筑面積每平方米每月10元計算,支付自搬遷之月起至安置房交付后6個月止期間的臨時安置費。 住房貨幣安置的,按照應安置建筑面積每平方米每月10元計算,一次性支付12個月的臨時安置費。 第三十一條 選擇住房貨幣安置的,每個住房安置對象獎勵10000元;每個可以申請增加15平方米建筑面積的獎勵5000元。 第五章 附 則 第三十二條 本實施辦法自2021年7月1日起施行。《重慶市涪陵區人民政府關于調整征地拆遷補償安置政策有關事項的通知》(涪府發﹝2008﹞138號)、《重慶市涪陵區人民政府關于進一步調整征地補償安置標準有關事項的通知》(涪陵府發〔2013〕95號)、《重慶市涪陵區人民政府關于涪陵區集體土地征收補償安置標準調整后有關問題的通知》(涪陵府發〔2014〕9號)、《重慶市涪陵區人民政府關于調整征地住房貨幣安置價格的通知》(涪陵府發〔2016〕26號)同時廢止。 本實施辦法施行前已經確定征地補償安置方案的項目,按照原政策執行。

來源:涪陵區人民政府網站 |